逆サイホン

まずは見てみよう!

どんな実験?

実験手順と種あかし

- 逆サイホンと呼ばれている現象を実験してみましょう。

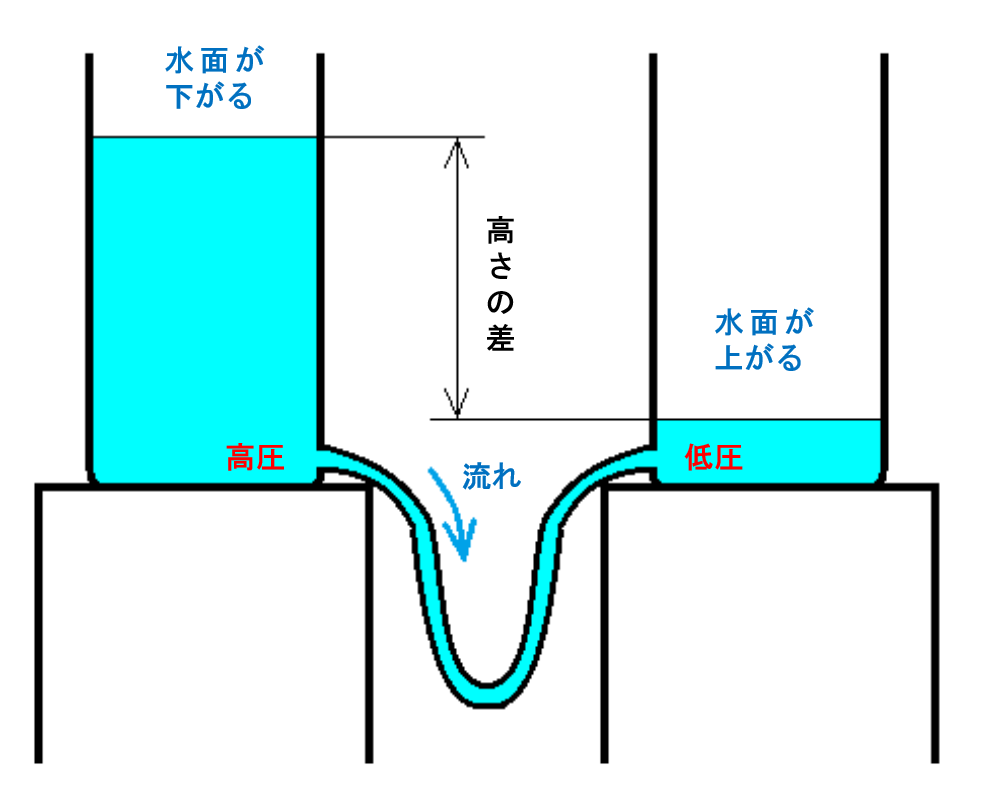

- 2つの水槽をつなぐホースの中が水で満たされていて、2つの水槽はつながっています。

- 左の水槽に水をそそぐと、ホースを通って右の水槽に水が流れています。これを逆サイホンという呼び方もあるようです。

- 左右の水面の高さに差があり、左側の水槽の底付近の圧力は高く、右側の水槽では低くなっています。この圧力の差によってホース内は左から右へ水が流れていきます。左右の水位の差がある限り水は流れ続けます。(強制的に圧力をかけない限り)つながっている水は高い方から低い方に流れます。これが自然な流れです。

- やがて、左右の水面の高さが同じになると左右の圧力がつり合い、水の流れが止まります。

- 左右の水位の差(あるいは圧力の差)が流れを発生させている点はサイホンと同じです。ただし、本来のサイホンの原理は、ホースが上流側の水面より高い所を流れる場合をさします。この実験では、ホースは水面よりも下にありますので、「逆サイホン」と呼ばれています。

- この実験の原理は、たとえば2つの山の片方の水源から流路(パイプなど)を使って隣りの山の貯水池に水を送ることができるなど、古くから使われています。富士五湖のうち、西湖、精進湖、本栖湖は水面の標高が連動して同じになるのは、地下で水脈(地下水の通り道)を共有しているからと考えられています。

- この実験動画はJSPS科研費 18K03956の助成を受けて制作しました。

| 【キーワード】 | 水深と圧力 |

| 【関連項目】 | |

| 【参考】 | 石綿良三・根本光正「流れのふしぎ」講談社ブルーバックス、P38-41. |

更新日:2025.2.1