流れ 2022年2月号 目次

― 特集テーマ: 流体工学部門講演会 2月号 ―

| リンク一覧にもどる | |

学域融合研究から分かった縄文生活

上條 信彦 弘前大学 |

本稿は,2021年度日本機械学会 第99期流体工学部門講演会(2021年11月8日~11月10日,オンライン)における特別講演の一部である.流体工学部門ニュースレターへ掲載する機会を頂いたことに対し,関係各位に心から感謝申し上げる.

はじめに

縄文文化は,南北に長い多様な環境をもつ日本列島において,いくつもの気候変動に遭遇してきたにもかかわらず1万年以上の長い期間,ほぼ同じ範囲で同じ物質文化を維持しており,多様性がもたらす持続的な社会を目指す現在において,注目を浴びている.では,どうやって縄文人はこの長い文化を維持させるに成功したのだろうか.自然科学との共同で分かってきた,縄文人の知恵と高度な技術について,筆者らが取り組んできた研究を中心に紹介したい.

1.縄文人の食料資源利用戦略

縄文時代は狩猟・漁労・採集を基盤とするが,そのための戦略が語られることは少ない.土偶などの非日常品を生み出す背景には,食料獲得に追われる日々を送る姿とは異なる縄文時代が想像できる.その場合,単に豊かな自然の恵みがあったから,という説明だけでは不十分である.植物の食料化や動物の捕獲には,知恵と技術が必要だからである.例えば,マタギには,動物の習性を考慮した捕獲法が垣間見える.また,今の私達はアクで苦いドングリをほとんど食べない.このドングリを主要なエネルギー源にまで到達させるには,アク抜きなどの加工技術の向上と,通年分の確保だけでなく不作の年に備えた計画立案が必要である.

2.内水面漁労の評価と食料の流通

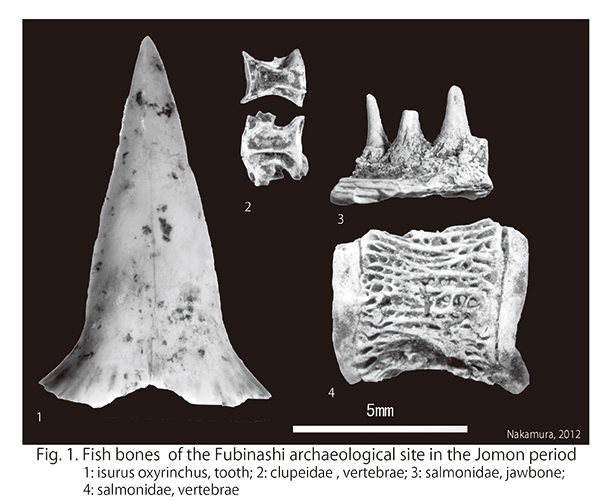

捕獲対象である動物を調べる分野に動物考古学がある.主に出土骨と骨格標本を比較,同定しながら,ヒトと動物との関わりの歴史を明らかにする.酸性土壌が占める日本列島では,骨が良好な状態で見つかることが少なく,従来の主な研究対象は貝塚から出るシカやイノシシなどの比較的大きな哺乳類,あるいはマグロやタイなどの大・中型魚だった.しかし,内陸に位置する低湿地や炉跡などの土壌を積極的にフルイがけすることで,分解を免れた細かな試料を得られる.青森県むつ市不備無遺跡は,縄文時代晩期(1,300-600calBC)の下北半島の陸奥湾に面する遺跡である.この遺跡の土壌をフルイがけした結果,ネズミザメ科歯,ニシン科椎骨,サケ科の上顎・椎骨が見つかった(中村, 2012)(Fig.1).ニシン科とサケ科の椎骨は5㎜以下の小さなもので,目視での検出は難しく篩った甲斐があった.また八郎潟に程近い秋田県五城目町中山遺跡でも,縄文時代後期後葉~晩期初頭(1,440-1,100 calBC)のアオザメ類,サケ科のほか,コイ科やウグイ属,フナ属といった淡水魚がまとまって検出された(富岡,江川,太田, 2016).さらに,海から10㎞以上離れた白神山地の麓にある青森県西目屋村川原平(1)遺跡(縄文時代晩期)からは,サメ類のほか,サケ科,アユ,コイ科といった淡水魚と共に,海水魚であるニシン科が多数見つかった(西本,斉藤, 2017).

上記魚類の捕獲具も明らかになりつつある.河口から6㎞離れた青森県八戸市是川中居遺跡では内水面漁労に用いられたヤスがある.そのほか,全国の低湿地遺跡からは筌や魞,簗といった仕掛けが見つかっており,現代に通じる出土遺物もある.

このように,少なくとも縄文時代の後半には,内水面漁労の捕獲技術が確立し,その漁獲量が増えたことがうかがえる.従来,サケ・マス論と呼ばれ,東日本の縄文文化で注意すべき食料資源とする理論があったが,小さな骨が残りにくくかつ,頭ごと食べられたなどで裏付けを欠くといった反論があった.しかし,残りの良い遺跡を丁寧に調べれば,小さな骨はかなりの数出てくる.海に面する遺跡からの水産資源の評価だけでなく,河川や湖沼といった内水面漁労も縄文時代の資源利用戦略として評価していく必要があろう.さらに,上記遺跡は冬が厳しい場所に位置し,骨の多くが焼けており,焚火を用いた調理,摂食も考えられる.こうした魚が越冬時の食料として重要な意味をもつ.さらに沿岸域の人々と海産物を交換していたこともうかがえる.サメの歯や椎骨は,ペンダントや耳飾りといった装飾品の素材となりうるが,その他の魚は食用として交換された可能性が高い.ヒスイなど貴重材だけでない,一般素材や食料品も交換材であり,その場で手に入らないものを交流ネットワークによって手に入れることができた.

3.縄文人が見出した多彩な植物質食料と食料加工

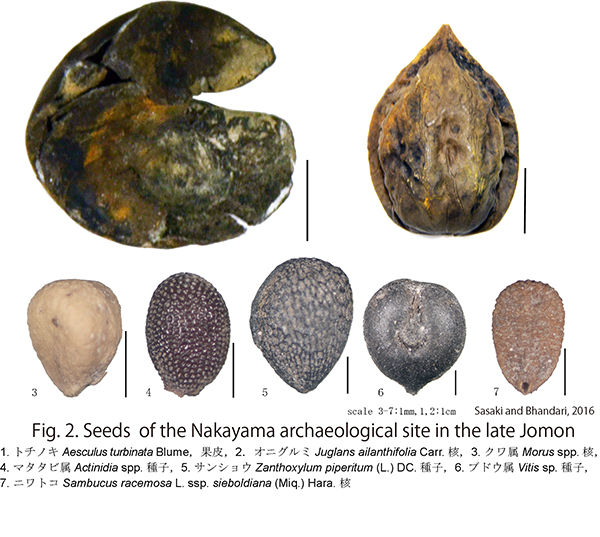

先に述べたように,縄文人はクリ,クルミ,ドングリなど堅果類を食料としていた.低湿地を調査すると,これらの殻が堆積した状態で見つかる.このことから,これら木の実を主要なエネルギー源としていたことがうかがわれる.さらに保存しやすい堅果類の利用は,定住化を促したとされる.さらにフルイがけの結果,上記の中山遺跡(佐々木,バンダリ, 2016)(Fig.2)や川原平(1)遺跡では,ニワトコやクワ属.キイチゴ属,ブドウ属,サンショウなど130分類群の種実が見つかった.これらのうち,少なくとも30分類群は,食用可能であり,これらを加工する技術も確立していたとみられる.そのほか,土器や石器に付着したデンプンを見つける方法がある.これによって,道具と加工対象を結びつけることができる.不備無遺跡と川原平(1)遺跡の近くにある縄文時代中期の水上(2)遺跡出土の磨石と石皿に対し,残存デンプン粒分析を実施した(上條, 2017)(Fig.3).

結果,大きく3群に分けられるデンプンが検出された.一つ目は磨石や石皿で検出されたデンプンは,ユリ科やクズといった根茎・球根類とみられる.これら根茎・球根類には沢山のデンプンが含まれており,つぶして水にさらすことでデンプンを取り出す.二つ目は,石器真ん中に敲打による凹みがある石器(凹石)からはオニグルミとみられるデンプンが検出された.この石器でオニグルミの殻を割ったと判断される.三つ目は,縄文時代前期中葉に増える石鹸形の磨石からはナラ類やイネ科植物に多いデンプンが検出された.よって,これらの殻剥きや粉砕の用途が推定される.以上より,磨石と石皿はデンプン質食料加工具であることが直接的に判明するだけでなく,石器の形や使用痕跡とのまとまりから,効率的な作業のために,道具を使い分けていたと推定される.

おわりに

このように,考古資料を動物学や植物学の手法を用いて分析すると,縄文人の生活が分かってくる。縄文人は動植物の特性を理解したうえで,その利用のための技術を向上させた.単に道具を使うだけでなく,道具を改良することで,捕獲量の増加や加工の効率化や大量処理を実現させたとみられる.こうした多様な食料資源をバランスよく獲得,食料化できたことが,1万年以上にわたる長い文化基盤の一つとなったのである.